Masque japonais : des masques traditionnels à la pop-culture

Il suffit d’un masque pour faire surgir tout un pan de l’imaginaire japonais. Derrière ces visages figés — parfois souriants, parfois inquiétants — se cachent des siècles de croyances, de théâtre sacré, de légendes folkloriques et d’artisanat méticuleux. Le masque japonais est un accessoire, mais aussi un langage, un symbole faisant partie intégrante de la culture nipponne.

Vous avez peut-être déjà croisé le regard perçant d’un kitsune dans un sanctuaire shinto, ou celui, grimaçant, d’un oni pendant un festival. Peut-être que vous avez été marqué par les masques de Tengu dans Demon Slayer, ou par l’élégance du théâtre Nô. Tous ces masques racontent quelque chose du Japon : son rapport aux esprits, au sacré, au jeu, à la transformation.

Dans cet article, on vous emmène à la découverte de ces masques japonais traditionnels, mais aussi de ceux qui sont remis au goût du jour grâce à la culture pop contemporaine. Comment sont-ils nés ? Que signifient-ils ? Pourquoi fascinent-ils autant ? On vous dévoile tout ça.

Origines et rôle du masque dans la culture japonaise

Des rites shinto aux premiers théâtres (Muromachi)

Les origines des masques japonais remontent à une époque où les rituels shinto impliquaient des danses sacrées, destinées à honorer ou apaiser les divinités appelées kami. À cette époque, le masque permettait aux prêtres et danseurs de devenir les divinités elles-mêmes et d’entrer en communion profonde avec l’esprit qu’ils incarnaient.

C’est durant la période Muromachi (1336-1573) que les masques prennent toute leur importance artistique avec l’apparition du théâtre Nô, qui impose des masques extrêmement raffinés. Ces masques, appelés « Nô-men », sont sculptés minutieusement dans du bois de cyprès japonais (hinoki), puis recouvert de laque et de pigments naturels.

C’est également à cette période qu’apparaissent les masques de Kyôgen, des représentations plus populaires et comiques associées au théâtre Nô. Ici, les masques exagèrent volontairement les traits du visage pour susciter le rire et caricaturer les personnages ordinaires.

La symbolique cachée derrière le masque

Porter un masque au Japon ne sert pas qu’à dissimuler son visage. Dans le théâtre traditionnel, le masque permet au spectateur de dépasser les apparences, d’incarner un personnage, qu’il soit humain, animal ou divin, ou même une émotion, à l’instar du masque d’Hannya qui représente la colère et la jalousie.

Enfin, le masque japonais porte une forte dimension identitaire. Lors de certains festivals et évènements culturels, porter un masque comme celui du Tengu, créature à l’apparence guerrière, c’est s’approprier sa force, son courage, sa sagesse ou demander sa protection.

Les masques japonais les plus célèbres et leurs significations

Il existe des dizaines de masques dans le folklore et la culture japonaise. À défaut de pouvoir tous les lister, on vous présente les plus connus.

Le masque Kitsune : charme et ruse du renard sacré

Si vous avez déjà visité des sanctuaires shinto, vous avez sûrement remarqué ces élégants masques de renard blanc aux traits fins et à l’expression subtile. Appelés masques Kitsune, ils représentent le renard, messager de la déesse Inari, divinité du riz, de la prospérité et de la fertilité.

Porter un de ces masques n’est pas anodin : il symbolise souvent la ruse, mais aussi la protection divine. On le retrouve régulièrement lors de festivals traditionnels, notamment au célèbre sanctuaire Fushimi Inari Taisha à Kyoto.

Aujourd’hui, le Kitsune est devenu un véritable phénomène pop-culture, porté par des séries populaires comme Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) ou Naruto, amplifiant encore plus la popularité du masque de Kitsune.

Le masque Tengu : entre sagesse, guerrier et esprit des montagnes

Impossible de parler de masques japonais sans évoquer le fascinant Tengu, créature mythologique moitié homme, moitié oiseau, reconnaissable à son long nez rouge proéminent.

Le Tengu représente à la fois un démon guerrier, un protecteur ou encore un kami (dieu) des montagnes et des forêts.

Historiquement, les masques Tengu sont liés à l’ascèse et à la méditation : ce sont les gardiens sévères des montagnes sacrées, notamment du mont Kurama près de Kyoto.

Aujourd’hui encore, les masques Tengu sont portés lors de festivals locaux pour rappeler la protection des divinités montagnardes.

La pop-culture japonaise n’est pas en reste : dans le célèbre manga Demon Slayer (oui encore lui !), le masque Tengu inspire celui porté par le maître de Tanjiro, Sakonji Urokodaki.

Un clin d’œil populaire qui participe à diffuser et moderniser cette icône traditionnelle auprès d’un public mondial, puisque les valeurs et le style de vie du personnage ne sont pas sans rappeler ceux des légendes du tengu.

Le masque Hannya : beauté tragique et colère féminine

Parmi les masques les plus frappants de la culture japonaise, le masque Hannya, cette femme devenue démon à la suite d’une trahison amoureuse, occupe une place particulière.

Issu du théâtre Nô, ce masque féminin aux traits déformés par la jalousie et la colère symbolise avant tout la souffrance humaine, et particulièrement celle des femmes confrontées à la trahison amoureuse.

La beauté dramatique du masque Hannya réside dans son ambivalence : il exprime simultanément la rage destructrice et la tristesse profonde.

Traditionnellement blanc, rouge ou doré, il apparaît aussi bien dans les pièces classiques que dans l’art du tatouage, où il incarne la protection contre les passions dévorantes.

Le masque Oni : démon protecteur aux pouvoirs surnaturels

Les Oni sont des démons japonais, souvent représentés avec une peau rouge, bleue ou verte, de grandes cornes, et des dents pointues, assimilés aux ogres.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ces masques, pourtant effrayants, jouent souvent un rôle bénéfique. Pendant la fête de Setsubun, par exemple, les Japonais portent des masques Oni pour symboliquement chasser le mal et accueillir le bonheur dans leurs foyers.

Ces masques rappellent l’importance culturelle de la dualité : bien que démoniaques en apparence, les Oni ont aussi une dimension protectrice.

Cette dualité se retrouve fréquemment dans les mangas et anime, où les personnages portant des masques Oni symbolisent souvent une force brute, mais maîtrisée, une nature à la fois destructrice et protectrice.

Masque Hyottoko : entre humour et bonne fortune

Enfin, dans un registre beaucoup plus léger, le masque de Hyottoko symbolise la joie, l’humour et la prospérité.

Hyottoko, avec sa bouche déformée comme s’il fumait une pipe, représente souvent un esprit comique, joyeux, voire farceur. On le retrouve régulièrement lors de festivals et danses populaires pour apporter le rire et la bonne humeur.

Dans la pop culture, ce masque a notamment été remis au goût du jour par… le manga Kimetsu no Yaiba (quelle surprise !), puisque c’est le masque porté par les forgerons des katanas des chasseurs de démons, personnages comiques de la licence.

Le masque de samouraï : un visage de fer

Avant d’être un symbole pop-culture, le mempō — partie inférieure de l’armure de samouraï couvrant le nez et la bouche — servait à la fois de protection et d’intimidation sur le champ de bataille.

Sculpté en fer laqué, souvent orné de moustaches ou de crocs, il amplifiait la stature du guerrier et masquait ses émotions.

Aujourd’hui, ces masques d’armure fascinent les collectionneurs et inspirent de nombreuses répliques décoratives.

Les masques dans le théâtre japonais

Les masques du théâtre Nô : les accessoires de la plus ancienne forme de théâtre

Un art sacré au service de l’émotion contenue

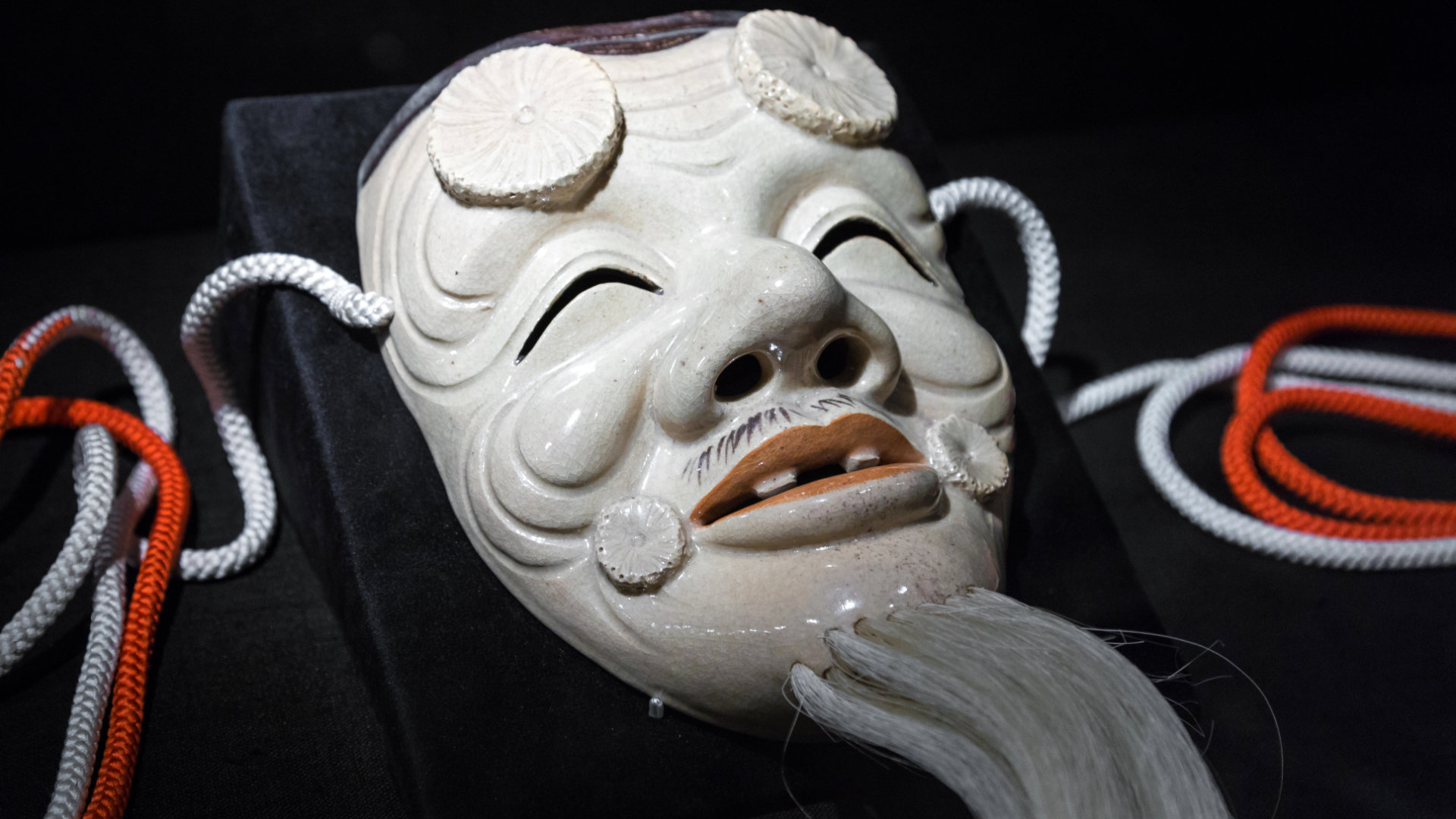

Le théâtre Nô, né au XIVe siècle, fait du masque un vecteur d’émotion et de spiritualité. Sculpté dans du bois de cyprès hinoki, recouvert de laque naturelle, chaque masque de Nô — appelé nô-men — ne montre qu’un visage figé, souvent énigmatique.

C’est par le jeu de lumière, la musique et les mouvements millimétrés de l’acteur que le masque semble changer d’expression.

Une grande diversité de masques pour des personnages codifiés

Il existe plus de 200 types de masques Nô, chacun lié à un rôle précis. Parmi les plus connus, on retrouve :

- Le Ko-omote, au visage délicat, incarne la jeunesse et la féminité.

- Le Hannya représente la jalousie dévorante d’une femme trahie.

- Le Shishiguchi est un lion mythique protecteur.

- Le Okina, au sourire bienveillant, évoque la sagesse et les rituels d’ouverture.

Chaque masque est personnifié et manifeste un état d’âme ou une présence spirituelle. C’est une interface entre le monde des vivants et celui des esprits.

Une tradition artisanale préservée

La fabrication des masques Nô relève d’un art sacré transmis du maître à l’élève. Les ateliers spécialisés, encore présents à Kyoto ou Kanazawa, perpétuent cette tradition séculaire.

Comme pour la fabrication des shinken et katanas traditionnels, certains artisans mettent plus de 30 ans à maîtriser les subtilités du sculptage et de la peinture.

Le théâtre Kyōgen : masques comiques et satire du quotidien

Le contrepoint burlesque du théâtre Nô

Là où le théâtre Nô sublime la lenteur, le rythme et les gestes millimétrés, le Kyōgen (littéralement « paroles folles ») joue la carte de la légèreté et de l’humour.

Joué en interlude entre deux pièces de Nô, il caricature les travers humains : avarice, naïveté, hypocrisie… avec un langage simple et des dialogues accessibles.

Si le Nô touche au sacré et au principe de vie et de mort, le Kyōgen met en scène l’ordinaire, souvent en exposant la bêtise ou la ruse des personnages. On y rit franchement, et les masques y jouent un rôle tout aussi codifié.

Des masques expressifs, volontairement exagérés

Contrairement au raffinement des masques Nô, ceux du Kyōgen sont caricaturaux. Ils accentuent les traits pour susciter le rire ou l’empathie immédiate.

Parmi les plus célèbres :

- Le Kōchū-jō, le vieil homme confus et crédule.

- Le Buaku, brigand masqué à la bouche grimaçante.

- Le Tsurube-otoshi, esprit malicieux qui s’amuse à effrayer les passants.

Ces masques permettent à l’acteur de jouer avec le rythme, les mimiques et la gestuelle, dans un registre très physique. Ils créent un lien immédiat avec le public, bien plus direct que dans le Nô.

Une tradition toujours vivante

Le théâtre Kyōgen est toujours joué aujourd’hui, parfois en japonais moderne, pour mieux toucher un public contemporain. Il incarne une autre facette du théâtre japonais : celle de l’autodérision, de la critique sociale et de la légèreté rituelle.

Le théâtre Kabuki : extravagance, maquillages symboliques et masques

Une explosion de couleurs et d’expressivité

Le Kabuki naît à l’époque d’Edo (XVIIe siècle) comme un théâtre populaire, urbain, en rupture avec la rigueur du Nô.

Ici, tout est spectaculaire : les décors, les costumes, les postures figées (mie), les expressions dramatiques, les sons percussifs. Le Kabuki, c’est le Japon théâtral dans ce qu’il a de plus flamboyant.

Contrairement au théâtre Nô ou Kyōgen, les acteurs Kabuki ne portent généralement pas de masques traditionnels. À la place, ils utilisent une technique de maquillage très codifiée appelée Kumadori, qui joue un rôle similaire sur le plan symbolique et émotionnel.

Alors, pourquoi en parler ici ? Parce que les maquillages du théâtre Kabuki, appelés kumadori, ont largement inspiré la fabrication de nombreux masques qui reprennent leurs formes et leurs couleurs.

Kumadori : l’art de sculpter l’émotion sur le visage

Le Kumadori est un véritable langage visuel, qui révèle la nature et l’état d’esprit du personnage :

- Les lignes rouges indiquent le courage, la loyauté ou la force.

- Le bleu évoque les traits maléfiques ou la vengeance.

- Le brun ou noir souligne les figures surnaturelles ou animales.

À lui seul, le visage peint devient un masque expressif et un outil dramatique puissant.

Dans certaines scènes, des masques complets peuvent être utilisés pour figurer des créatures mythiques, des fantômes ou des êtres surnaturels, mais cela reste rare.

Matsuri et traditions vivantes : les masques japonais populaires et religieux

Le masque, objet de lien entre les générations

Au Japon, les festivals traditionnels (matsuri) sont des moments de liesse, de spiritualité, mais aussi de transmission culturelle.

Dans les allées bordées de lanternes, les stands de nourriture et les parades colorées, les masques sont partout : suspendus, vendus, portés… Ils incarnent la mémoire d’un Japon ancien qui ne cesse de se réinventer et d’un folklore riche de dieux et de personnages hauts en couleur.

On y retrouve entre autres les figures emblématiques du folklore citées plus haut :

- Le Kitsune, protecteur du sanctuaire,

- Le Tengu, gardien farouche des montagnes,

- Hyottoko et Okame, qui sont là pour faire rire les enfants et apporter la chance.

Les masques sont portés par des adultes comme par des enfants, achetés en guise de souvenir ou simplement pour s’amuser. Ils donnent au festival une dimension théâtrale et symbolique, tout en restant accessibles à tous.

Les masques dans la religion et les rituels de purification

Lors de certains matsuri, les masques ont une fonction spirituelle ou purificatrice. Par exemple, pendant Setsubun, un festival célébré le 3 février, les Japonais jettent des graines de haricots pour chasser les démons, une tradition appelée mamemaki.

Celui qui joue le rôle de l’oni (le démon) porte un masque typique, souvent rouge, symbole du mal temporairement accueilli pour mieux être expulsé.

Le port de ce masque participe à un rituel de renouveau, où l’on purifie les foyers pour accueillir la chance et la santé. C’est un exemple de la manière dont, dans la culture japonaise, le masque est à la fois jeu et rituel, sacré et profane.

Gigaku et Bugaku : les masques aux origines impériales

Bien avant le théâtre Nô, les danses Gigaku (VIᵉ s.) et Bugaku (VIIIᵉ s.) animaient déjà la cour impériale.

Leurs masques, taillés dans le camphrier et peints de couleurs éclatantes, représentaient démons grotesques, lions ou personnages étrangers venus d’Asie continentale. Très rares aujourd’hui, ils témoignent des racines continentales de l’art du masque japonais.

Masques japonais et artisanat contemporain : tradition et renouveau

Un savoir-faire ancestral perpétué

Au-delà de leur fonction culturelle ou symbolique, les masques japonais sont avant tout des objets d’artisanat, façonnés à la main par des artisans appelés kôgeishi.

Dans certaines régions du Japon, notamment à Nara, Kyoto ou Tôhoku, le savoir-faire de la fabrication des masques se transmet de génération en génération, souvent au sein d’un même atelier familial.

Pour le théâtre nô, les masques sont sculptés dans du bois d’hinoki, un cyprès japonais, enduit de laques naturelles et peint avec des pigments minéraux.

Chaque étape demande du temps, de la rigueur et une connaissance fine des expressions humaines ou surnaturelles à reproduire. Ce sont, pour les masques traditionnels, des pièces uniques.

L’artisanat au service d’une esthétique contemporaine

Depuis une vingtaine d’années, de nombreux artisans japonais cherchent à réconcilier tradition et modernité. Certains revisitent les masques classiques en y ajoutant des éléments décoratifs contemporains : couleurs métalliques, motifs modernes, formes stylisées… D’autres créent des pièces hybrides, entre objet d’art, décoration et accessoire de mode.

Ce renouveau permet à une nouvelle génération de redécouvrir les masques autrement : non plus comme des vestiges d’un folklore ancien, mais comme des éléments vivants d’une culture toujours en mouvement.

Du masque rituel au masque urbain

Porter un masque au Japon ne relève pas que du folklore : depuis le début du XXᵉ siècle, les citadins enfilent des masques sanitaires pour prévenir maladies ou allergies et préserver une forme « d’intimité publique ». Un clin d’œil moderne qui prolonge, à sa manière, la longue histoire japonaise du visage dissimulé.

Les masques japonais dans la pop culture contemporaine

Longtemps réservés aux rituels et au théâtre, les masques japonais ont trouvé une nouvelle vie dans la pop culture japonaise. Mangas, animés et jeux vidéo contribuent à leur redécouverte en leur donnant une dimension esthétique et symbolique forte.

Dans Demon Slayer, les masques portés par les pourfendeurs de démons, inspirés du Kitsune ou du Tengu, incarnent protection et mysticisme. Naruto met en scène les célèbres masques Anbu, aux allures de renard shintoïste, renforçant leur lien avec l’invisible et le sacré.

Du côté des jeux vidéo, des titres comme Ghost of Tsushima, Sekiro, Nioh ou Okami utilisent les masques pour ancrer leur univers dans la tradition japonaise. La licence Zelda tourne même tout son lore autour de cet objet dans le célèbre Zelda : Majora’s mask.

Conclusion : les masques japonais, de la scène sacrée à votre intérieur

Du nô-men sculpté pour les scènes sacrées aux mempō de fer des samouraïs, des masques Tengu brandis dans les montagnes aux Kitsune malicieux des festivals, le masque japonais raconte mille visages d’un même peuple : le besoin de dialoguer avec l’invisible, de jouer, de se protéger, parfois même de rire de soi.

Chez Konjaku, nous ne prétendons pas rivaliser avec les maîtres sculpteurs de Kanazawa ; nous voulons simplement partager cette histoire à travers quelques pièces choisies :

- un masque Kitsune léger à porter lors d’un festival ou à l’occasion d’un cosplay ;

- deux petits masques décoratifs, un Nô élégant et un Oni, fabriqués en céramique.

Que vous les considériez comme porte-bonheur, accessoire ou objet décoratif, ces masques portent toujours quelque chose de vivant : un fragment de légende qui attend votre propre interprétation.

Et si vous êtes intéressé par des masques artisanaux ou des pièces de collection, faites-le-nous savoir, nous serons ravis d’enrichir notre catalogue.

Fabien Osmont

Il profite de ses nombreux voyages au Japon pour en apprendre plus sur la culture de ce pays, pour ensuite la partager sur le blog de Konjaku, et sur la chaîne YouTube Konjaku_TV.

Crédit pour certaines photos : DepositPhotos - Autres : Konjaku tous droits réservés

![[Gratuit] Découvrez les nouvelles tendances japonaises !](/media/miniature/104532.webp)

Commentaires

Soyez le premier à poster un commentaire !